RWA 的真正内涵是什么?是简单的资产上链,还是金融逻辑的根本性重塑?哪些沉睡的资产能够被唤醒,踏上这场波澜壮阔的代币化征程?其监管框架如何如精密的手术刀般,既能剔除风险又能激发创新?通往万亿级市场的成功发行路径,又该如何步步为营地规划?

本文将不再是简单的介绍,而是一份深度解码的战略蓝图,为您揭开这场万亿级资本革命的序幕。

一、什么是 RWA?解构数字世界的 “价值之锚”

RWA,即现实世界资产代币,与其说是一种技术,不如说是一种金融炼金术。它运用区块链技术,通过智能合约的自动执行与法律契约的刚性约束进行双重锁定,将现实世界中沉淀的各类资产(无论是流动的金融资产还是固化的实物资产)的经济权益,精准无误地映射到数字领域,成为可在全球范围内无缝流转、高效管理的 “价值之锚”。

RWA (现实世界资产代币) 是一种创新的数字化凭证。它利用区块链技术,将现实世界资产的权益,精准地映射到区块链上进行记录、流转和管理。

根据其是否具备 “证券” 属性,RWA 可被清晰地划分为两大阵营:非证券型代币 (如稳定币) 和证券型代币 (如债券、基金份额)。

非证券型代币 (Non-Security Token):以稳定币为代表,由香港金管局 (HKMA) 实施牌照管理,借鉴传统发钞银行模式。

证券型代币 (Security Token):以固收产品及投资基金份额为主,无缝纳入现有证券法规体系,由香港证监会 (SFC) 监管。

根据其是否内含 “证券” 这一金融基因,RWA 被清晰地划入两大壁垒分明的阵营:

- 非证券型代币 (Non-Security Token):以稳定币为最典型的代表。香港的监管思路极具远见,直接借鉴了传统发钞银行的审慎监管模式,对发行方实施严格的牌照化管理。其监管利剑直指核心七寸:发行储备金、实缴资本、赎回机制、储备资产托管、审计披露及风险管理,构建了一个全方位的信任闭环。

- 证券型代币 (Security Token):这是 RWA 的主战场,目前主流实践以资产支持证券(ABS)、企业债券等私募固收产品及投资基金份额为主。这类代币被无缝嵌入香港现有的证券法规体系,适用与传统金融产品完全相同的监管标尺,实现了 “新瓶装旧酒” 的平稳过渡与合规延续。

在广阔的虚拟资产宇宙中,RWA 是连接现实与数字的关键桥梁。与之并存的还有:

- 原生代币:如比特币(BTC)、以太坊(ETH),是区块链网络内生的、纯粹的数字价值载体。

- 法定数字货币(CBDC):由中央银行发行的、具有国家主权信用的数字形式法币。

- 功能性代币(Utility Token):实质价值更像是 “数字代金券” 或 “平台积分”,功能场景有限,通常不具备金融投资属性。

面对这一多元化的虚拟资产生态,香港监管机构展现了庖丁解牛般的精准与智慧:将主流原生代币和稳定币视为需持牌经营的投资或支付工具;将证券型代币和 CBDC 分别纳入《证券及期货条例》和货币银行法律的森严壁垒之内;而对非金融属性的功能性代币,则果断将其排除在金融监管的雷达之外,实现了分类监管、精准施策 。

二、什么能成为 RWA?发掘沉睡价值的 “数字孪生”

任何能产生持续、稳定且可预测现金流的可特定化金融资产,都有潜力成为 RWA 的优质底层资产。具备以下特质的资产尤为契合:

- 稳定现金流:如企业债券、基建项目收费权,提供可预测的回报。

- 数字孪生属性:如充电桩、光伏电站,可通过 loT 技术实现数据实时上链。

- 绿色产业背景:如碳信用、绿色债券,顺应全球可持续发展趋势。

- 高价值非生息资产:如艺术品、珠宝,可通过合规基金实现代币化释放流动性。

香港证监会(SFC)为证券型代币的发行确立了一条黄金准则,也是其监管哲学的 “定海神针”:“相同业务、相同风险、相同规则”。这句话的潜台词是,代币化只是技术外壳,金融的审慎本质与风险核心从未改变。

香港金管局(HKMA)在其前瞻性的 “Ensemble” 沙盒项目中,更是高屋建瓴地为 RWA 精准地圈定了四大黄金赛道:固定收益与投资基金、流动性管理、绿色和可持续金融,以及贸易和供应链融资。

由此可见,任何能够产生持续、稳定且可被精准预测的现金流的可特定化金融资产,都有潜力成为 RWA 的优质底层资产。这与资产支持证券(ABS)的内在逻辑一脉相承。其中,具备以下特质的资产,更是天作之合:

- 数字孪生属性:充电桩、换电站、分布式光伏电站…… 这些可通过物联网(IoT)技术实现运营数据实时上链的实物资产,其现金流的追踪、结算、审计和评估变得前所未有的透明与便捷。这种资产自带的 “数字原生 DNA”,与区块链 “去中心化、公开透明” 的基因高度匹配,构成了完美的价值闭环。

- 绿色产业背景:拥有绿色环保、节能减排等时代概念的资产,不仅顺应全球可持续发展的浩荡趋势,更易获得产业政策的 “东风”,具备强大的叙事能力和价值共识。

尤其值得强调的是,投资基金作为一种高度灵活的资产管理工具,极大地拓宽了 RWA 的想象边界。对于那些价值连城但本身并不直接产生利息的资产(如稀世珠宝、传世艺术品),只要确保其来源合法、估值公允,完全可以通过设立合规基金的方式,将其经济权益进行份额化与代币化,从而唤醒其沉睡的流动性。

在此,必须击破两大普遍存在的认知误区:

- 代币化 ≠ 资产证券化:资产证券化有其严格的底层资产要求,而借助投资基金等结构化工具,可被代币化的资产范围,远比传统证券化的定义更为广阔。

- RWA ≠ NFT 式权益凭证:RWA 的核心,是金融的严谨与法律的庄重。它引入了成熟的金融工具和复杂的法律合规框架,这使其与简单的、证明实物所有权的 “小图片” 式 NFT 玩法,有着云泥之别。合规,是 RWA 的生命线,更是其价值的基石。

对于内地资产而言,赴港发行 RWA 更是一场需要穿越多重法律与监管迷宫的 “远征”,涉及外汇管理、国资认定、跨境投资与担保、数据安全跨境,以及房地产、艺术品等特殊行业的准入、交易和税务等一系列深层次的合规挑战。

三、RWA 的监管框架:双峰并立,权责归一的香港智慧

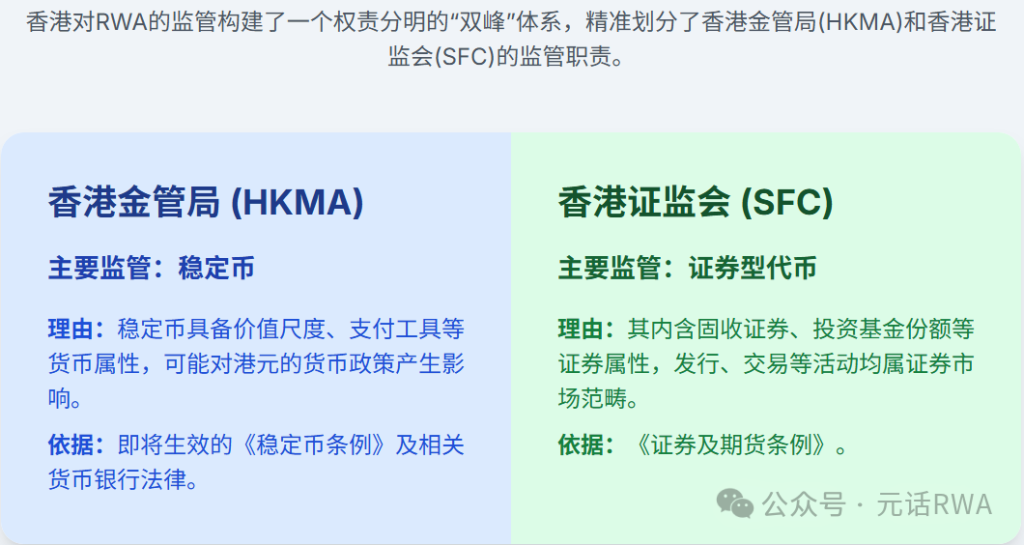

香港对 RWA 的监管构建了一个权责分明的 “双峰” 体系,精准划分了香港金管局 (HKMA) 和香港证监会 (SFC) 的监管职责。

- 香港金管局 (HKMA) 主要监管:稳定币。理由:稳定币具备价值尺度、支付工具等货币属性,可能对港元的货币政策产生影响。依据:即将生效的《稳定币条例》及相关货币银行法律。

- 香港证监会 (SFC) 主要监管:证券型代币。理由:其内含固收证券、投资基金份额等证券属性,发行、交易等活动均属证券市场范畴。依据:《证券及期货条例》。

香港对 RWA 的监管,构建了一个堪称典范的、权责分明的 **“双峰” 体系 **。这一设计,本身就是一种高超的监管艺术:

稳定币 -> 香港金管局 (HKMA):稳定币的核心是 “稳定”,它具备价值尺度、支付工具等准货币属性,可能对港元的货币稳定构成潜在挑战。因此,其发行与支付体系的监管权,被精准地交由香港的 “央行”—— 香港金管局,依据即将生效的《稳定币条例》进行掌管。

证券型代币 -> 香港证监会 (SFC):证券型代币的内核是 “证券”,其内含的固收证券、投资基金份额等属性,决定了其发行、交易、披露等一切市场活动,都必须由香港的证券市场 “警察”—— 香港证监会,依据《证券及期货条例》实施穿透式监管。

自 2017 年起,香港证监会便通过一系列立场书和通函,清晰地勾勒出其监管蓝图:对所有虚拟资产进行穿透式审查以 **“究其本质”**;对证券型代币 “同等适用” 证券法;并根据加密技术的独特性,增设如数据安全、智能合约审计等 “与时俱进” 的特殊监管要求。这种原则性与灵活性兼备的 approach,为市场提供了无与伦比的确定性。

四、RWA 的牌照适配:通往合规圣殿的 “金钥匙”

牌照,是香港金融监管体系的基石,也是进入 RWA 这个新兴领域的 “合规通行证”。对于任何 RWA 发行项目而言,理解并精确配置正确的牌照组合,是项目能否启动的绝对先决条件。

与 RWA 发行交易相关的核心牌照,如同拼图一般,共同构建了完整的合规版图:

香港金融牌照类别及核心服务内容:

- 《证券及期货条例》增强 1 号牌(证券交易):提供证券经纪服务;提供证券承销与交易服务;作为 VATP 的介绍代理;通过综合账户提供 VA 交易服务。

- 《证券及期货条例》增强 4 号牌(证券咨询):提供证券投资建议;发布证券研究报告;就虚拟资产提供意见。

- 《证券及期货条例》增强 7 号牌(自动化交易):运营电子交易平台;经营证券型代币交易平台。

- 《证券及期货条例》增强 9 号牌(资产管理):受托管理证券及金融资产;设立并管理投资基金;管理投资超过 10% 于虚拟资产的投资组合。

- 《反洗钱条例》VASP/VATP 牌照(虚拟资产服务):提供非证券型 VA 交易服务;提供非证券型 VA 托管服务;经营虚拟资产交易平台。

香港的加密交易所发牌制度,经历了从 “1 号 + 7 号牌” 到 “1 号 + 7 号牌 + VATP” 的双牌照监管升级。VATP 牌照的引入,标志着一个监管闭环的彻底形成,强制所有交易所必须遵守金融级别的 KYC、AML 和 CTF 铁律。如今,交易所若想同时挂牌证券型和非证券型代币,就必须集齐增强 1、7 号牌与 VATP 牌这三张 “王牌”。同理,传统资管巨头若要涉足 RWA 业务,也必须为其既有的 1、4、9 号牌申请虚拟资产业务的 “增强升级”。

因此,对于一个典型的证券型 RWA 项目,其发行交易的合规路线图清晰无比:

- 基金设立与发行主导:必须由持有增强 1、4、9 号牌的资产管理人操盘。

- RWA 承销:必须由持有增强 1 号牌的券商负责分销。

- 场外交易 (OTC):必须通过持有增强 1 号牌的券商进行经纪和撮合。

- 交易所交易:必须在同时持有增强 1、7 号牌及 VATP 牌的合规虚拟资产交易所进行。

核心要点:无论 RWA 是公募还是私募,采用 OTC 还是进场交易,只要其被认定为 “证券”,发行前与香港证监会的充分沟通,是不可逾越的绝对红线。

五、RWA 的发行路径:从蓝图到现实的三大战略抉择

成功发行 RWA,不仅是技术问题,更是一系列深刻的战略抉择。发行方必须在以下三大核心问题上做出审慎决策,并在此基础上与监管机构达成共识,最终完成产品的精巧设计与稳健落地。

- 选择哪条链?

- 许可链 (Permissioned Chain):当前主流选择,在节点准入和用户身份上设有审核机制,满足金融业务对可控性与合规性的要求。

- 公链 (Public Chain):并非禁区,但前提是发行方必须提供滴水不漏的技术解决方案以应对各类风险,并对智能合约进行严格审计。

- 公募还是私募?

- 私募 (Private Placement):当前绝大多数 RWA 项目的选择,发行对象仅限于 “专业投资者”,监管要求相对宽松。

- 公募 (Public Offering):可以面向所有零售投资者,但需满足更为严苛的审批和披露要求。

- 选择流动性方案

- 场外交易 (OTC):通过持牌券商进行经纪和交易。

- 进场交易:在合规虚拟资产交易所进行。

- 仅限申赎:牺牲二级流动性换取合规确定。

- 上哪条链?公链的开放性 vs. 许可链的可控性

许可链 (Permissioned Chain) 是当前试点项目的主流选择,也是金融逻辑与技术创新的最佳平衡点。它在节点准入和用户身份上设有严格的审核机制,既保留了区块链多方共识、相互制衡的技术精髓,又完美满足了金融业务对风险可控、身份可知、监管可达的根本性要求。

公链 (Public Chain) 并非禁区。香港监管对此持开放态度,但前提是发行方必须提供一套滴水不漏的技术铠甲,以应对硬分叉、私钥丢失、非法转让及网络攻击等潜在风暴,并对智能合约进行军事级别的代码审计。

关键在于:无论在哪条链上部署,RWA 都绝不能在匿名钱包之间自由飞翔。项目必须在技术底层嵌入 KYC、AML、投资者适当性评估等证券合规逻辑。这意味着,流行的 ERC-20、ERC-721 等开放标准必须进行监管适应性改造,例如加入白名单机制以冻结可疑账户,或建立与钱包地址永久绑定的链上身份标识(DID)体系。 - 公募还是私募?决定你的投资者战场

私募 (Private Placement) 是当前绝大多数 RWA 项目的审慎选择。其发行对象仅限于 “专业投资者”(个人金融资产≥800 万港元,或机构总资产≥4000 万港元等),监管要求相对宽松,信息披露压力较小,是 **“小步快跑、快速验证”** 的理想模式。

公募 (Public Offering) 则意味着可以面向所有零售投资者,打开了广阔的星辰大海,但也需满足堪比 IPO 的严苛审批和持续披露要求。 - OTC 还是进场交易?选择你的流动性方案

进场交易技术难度更高,需要交易所、智能合约、托管、清算等多个环节的无缝集成与安全审计。从监管角度看,必须从技术上杜绝投资者绕过交易所进行非法的场外转让(例如将私募 RWA 卖给散户),以防范市场操纵和内幕交易等违法行为。

正因如此,市场上出现了 **“公募发行,但仅限申赎、不可二级交易” 的创新开放式基金产品形态。这本质上是通过牺牲部分二级市场流动性,来换取绝对的合规确定性 **,确保投资者范围始终处于可控的 “白名单” 之内。

RWA 发行的实战路线图:

综合以上考量,一个完整的 RWA 发行路径,如同一场精密的战役部署:

- 顶层设计:构思交易结构,包括底层资产设计、基金载体、跨境方案及承销策略。

- 技术开发:设计、开发、测试并审计智能合约;完成 DApp 与交易所的接口开发与集成。

- 监管沟通:向香港证监会呈报完整的发行与交易方案,并获得其 “不反对” 的监管绿灯。

- 法律文本:起草并签署资产买卖、基金募集、承销认购等全套具有法律效力的文件。

- 实体设立:签署法律文件,设立境内外所需的资产持有和投资平台。

- 基金注册:由增强 9 号牌持牌机构正式注册并设立投资基金。

- 发行承销:由增强 1 号牌(私募)或增强 1、7 号牌(公募)持牌机构执行承销。

- 成功发行:募集完成,宣布 RWA 产品正式成立,数字价值之锚成功铸就。

六、未来展望:超越 “代币化外衣”,迈向 Web3.0 资本市场

RWA,绝非仅仅是传统金融向加密世界的简单延伸,它是区块链技术在高度合规的金融腹地,进行的一次里程碑式的 “抢滩登陆”。作为连接链上虚拟流动性与链下实体经济的宏伟桥梁,RWA 蕴含着重塑全球资本市场底层运作逻辑的巨大潜力。

如果将 RWA 仅仅理解为给 “传统证券穿上一件代币化的外衣”,那将极大地低估这场变革的历史意义。它的真正价值和终极方向,在于通过智能合约实现法律行为的自动执行,最大程度地排除人为干预的模糊空间和道德风险,最终构建一个以 **“自助行权、代码即法”** 为核心特征的、去信任化的、真正属于 Web3.0 时代的新型资本市场。

这条道路,香港已经率先启程。一个万亿级的资产新纪元,正由此拉开序幕。

元话 RWA(metakina.com)的使命,正是通过我们领先的技术栈与合规框架,盘活万亿资产,合规连接全球资本。

目前,元话 RWA 已与香港区块链会达成战略合作,双方将强强联手,在区块链核心技术研发、数字资产合规化路径探索、现实世界资产(RWA)代币化创新以及多元化的产业应用等关键领域展开深度合作,共同为助力香港打造国际级数字金融枢纽贡献力量,并通过整合资源与探索创新商业模式,最终为全球用户提供更安全、高效的区块链服务,携手引领行业新生态的发展。

关于元话 RWA

是由 DAPPWEB.limited(香港)公司(metakina.com)数字资产金融团队和达普韦伯(西安)公司(dappweb.cn)Web3 研发团队精诚合作开发的 RWA 平台。聚焦于实体资产通证化的 Web3 解决方案,致力于为所有 RWA 参与者打造一个安全、高效且合规的数字资产交易与管理服务平台,旨在推动数字资产与实体经济的深度融合,为机构投资者提供稳定可靠的数字资产金融服务。

关于香港区块链协会

香港区块链协会(HKBA)是一个致力于推动区块链技术发展与应用的非营利性组织,旨在通过联合业界与学界精英,举办行业峰会、技术研讨会及教育课程等多元化活动,促进知识交流与产业合作。该协会积极培养专业人才,并参与政策讨论,目标是为香港打造世界级的区块链产业生态,巩固其作为国际金融科技枢纽的领先地位。在香港,还有如香港 Web3.0 协会等组织,共同构建了充满活力的区块链发展环境。

原创文章,作者:元算力,如若转载,请注明出处:https://www.rwa100.cn/archives/985